お知らせ

地蔵盆(2025年8月19日)

関西の夏の風物詩でもある地蔵盆を行いました。

お楽しみ会(2025年7月29日)

きく組、ばら組、ひよこ組のみんなで夏のひとときを楽しみました。

たんぽぽ夏まつり(2025年7月25日)

たんぽぽ組のみんなで夏のひとときを楽しみました。

七夕まつり(2025年7月4日)

ご家族揃って幼稚園に集って、笹飾りをつけたり、ゲームをしたり、先生たちによるベープサートや合奏などで楽しみました。

水あそび始まる(2025年6月)

今年は6月から猛暑になり、気持ちの良い水遊びをみんなで思いっきり楽しみました。

令和6年度 草津幼稚園 自己点検・自己評価(令和7年3月31日実施)

1.教育目標の達成状況

〇教育目標に基づく指導が適切に行われたか

・一人ひとりへの関わりに意識が向きすぎ、集団での一体感を育む場面が不足していた。子ども同士が互いに協力したり支え合ったりする経験を、より意図的に取り入れる必要があった。

・教育目標、目指す子の姿は園の最終的な子の姿であることを認識し、保育の中で意識しながら保育にあたった。

・主体性を考えて進めてきたが、自分の勉強不足もあり活動に取り入れられていないところがあった。

・意識しやすいよう、見えるように掲示しておく必要がある。

〇年齢に応じた指導計画が実施されたか

・担任の週案を基に取り組むことができた。

・年間指導計画を基に、各期のねらいに合わせた保育活動の実践を行うことができ、目標である友達との関わりを十分に楽しむ活動が多かった。

・室内あそびの計画に難しさを感じる場面もあった。特にお店やさんごっこは文字を書く活動に子どもの興味や関心はあったが、発達段階により全員が文字を書けるわけではなかった。文字に替わる代替活動も取り入れ、計画する必要があった。

〇子どもたちの発達に応じた活動が行われたか

・活動内容によっては十分な相談や工夫が足りなかったと感じた。例えば、大根の絵を描く活動では年少児向けの技法に近いものになり、発達段階を十分に意識できなかった。今後は事前の準備や相談を大切にし、発達に応じた活動を充実させていきたい。

・担任の先生と子どもたちの成長や様子を常に話し合って確認しながら、活動を見直したり取り組んだりすることを意識して行った。

・個々の課題へのきめ細やかな対応にはまだ課題が残っている。自己表現が苦手な子に対して、もう一歩踏み込んだ関わりや工夫ができたのではないか。

・発達に応じた遊びや活動を提案してきたが、先生方につなげる力が不足していた。

・発達に応じた活動を行うことができていた。

〇保護者との連携が適切に行われたか

・支援児の就学に向けて、保護者と情報共有や話し合いの機会をもう少し意識的に持つべきだった。日々の関わりの中では、保護者の思いを受け止めながら必要な課題や成長の様子を一緒に確認し合う時間が不足していた。より丁寧に保護者・職員と連携し、子どもにとって最善のサポートができるよう心がけたい。

・送り出し・迎え入れがバタバタしてしまい、日頃の様子をお伝えする時間が確保しきれず、もう少し様子をしっかり伝えられたらよかったと思う。

・保護者への声かけや連帯は十分に注意し、気持ちを十分にくみ取る努力をした。今後も変わりなく保護者の気持ちに寄り添えるようにしたい。

・4月当初は伝え方や伝える頻度で悩むところが多々あったが、1年を通してもっと連携を取るべきであった。

・園の教育目標や目指す子の姿については学級懇談会等を利用して伝え、活動についても発信を行う必要性を理解しながら取り組めた。

2.保育・教育の充実

〇子どもたちの主体性を尊重した保育ができたか

・部屋遊びでは子どもたちがやりたいことを広げるための準備が不十分であったため、もう少し計画的に環境を整え、子どもたちが自由に発展できるような保育が必要であった。子どもに任せることになり、お店屋さんの景品などで最終確認や改善点を伝えるタイミングが遅れてしまった。

・子どもの言葉や思いをできるだけ尊重して取り組んだ。もう少し遊びの提供や環境を整え、子どもたち自身が展開していけるようにしてあげられたらよかったと思う。

・活動の中で、一人ひとりの興味や思いを受け止め、無理に誘導せず、必要に応じて見守ったり支援したりすることで、主体的な遊びや学びが広がるよう努めた。

・3学期には力もついてきて主体性を意識できてきたが、1年を通して取り組めていなかったと感じた。

・一年を通して子ども一人一人が発言できる場を作り、「話し合い」によって活動を進めてきた。

〇安全で安心な環境の提供ができたか

・安心で安全な環境の提供について、危険個所の確認や戸外あそびの際の場所の確保に気をつけ、予測される危険を防ぐことができた。しかし、泣いて登園する子に対して保育者として安心な存在である人的環境になれたか、情緒的な面で不足していたのではないかと反省している。友だちとのつながりも促進し、楽しく過ごせる環境作りに努めたい。

・けがやトラブルが起きないように保育者同士で確認し合い、子どもたちの気持ちに寄り添えるようにフォローし合って取り組めたと思うが、環境はもう少し工夫が必要であった。

・見通しが持てるよう事前に説明したり、クラスでの環境作りを大切にしたりした。安全面では、年度末に点検を行った。

・まずは人的な環境から整え、都度声をかけ安全に配慮した。しかし防げなかったけがもあった。

・画鋲の取り扱いに配慮が欠けたことがあり、補強など徹底した。

・ロッカーなどであそびのコーナー分けをすることにより死角ができてしまっていた。コーナー分けにより遊びやすくはなるが、死角を作らないよう工夫すべきであった。

〇保育の質向上のために研修等を活用したか

・研修担当として、研修を計画・実施する責任があるにも関わらず、研修を受ける機会を十分に提供できていなかったことが反省点である。自分自身も研修に参加できていなかった。

・研修の参加、個別での資格の取得に力を入れて行った(「子ども発達障がい支援アドバイザー講座」)。

・インターネットで検索したり読書をしたが、本格的な研修は行っていなかったため、今後参加したい。

・1年を通して新任研修やその他の研修に参加し、学ぶことができた。

・保幼小接続会議に参加し、他園・他校の様子を見学でき、5歳児の保育に取り入れてきた。

〇個別支援が必要な子どもへの対応ができたか

・手立てや支援方法がそれぞれ異なり、悩む場面が多かった。補助の先生方と連携し、現場の様子や実施した支援方法について話すようにしてきたが、その子どもたちにとって最適な支援方法を見つけきることができなかった。

・なかなか、どう接することが良いのか的確な答えが分からず、うまく導けたか自身では課題が残った。

・意識的に行った。まず、その子の特性や気持ちを理解することを大切にし、一人ひとりのペースや興味に合わせて関わるよう努めた。周囲の子どもたちとの関係性も理解できるような声かけを工夫した。

・保護者に子どもたちの現状を伝えられるよう、伝え方や話し方等を職員間で徹底できていなかった。

・クラスの人数が少なかったので、丁寧に関わることができた。

・個々の関わりのみならず、クラスの中でそれぞれが受け入れられる中、クラス活動やグループ活動を主とした中で良さを認め合ったり、関わったりする姿がみられ、「個は子の中で育つ」を実感できた。

3.園運営・組織体制

〇教育関連の連帯・協力がとれていたか

・自分のクラスのことを話す機会や聞く機会を十分に設けることができなかった。そのため、学年をまたいでの計画についても十分に練ることができなかった。他学年の支援児についても様子や支援方法を知り、協力できていなかった。定期的に話す時間を設けたい。

・自分としてはできる限り情報共有し、連携・協力を取っていた。定時内で仕事が終わらなかったのが課題である。

・協力してもらえて仕事ができた。私自身も協力していただけるような声かけや言葉がけを心がけたい。

・保育後の振り返りができていた。

・担任会議やケース会議の頻度を増やすことで意思疎通が図れるのではないかと考える。1つの目標に向けて、今、自分にできることをよく考えて行動に移せる職員が多く、行動準備や保育の充実が図れた。

〇園の年間計画・行事が適切に実施されたか

・行事(発表会)や季節の制作など、ゴールのある活動に対しての取り組みの計画性が課題である。ゆとりを持った開始時期の設定や、早めのスケジューリングを心掛ける。

・生活発表会では子どもたちが自分の特技や頑張っていることを発表する場を設けたい。発表の仕方や出し方にはもう少し工夫が必要だと感じたが、子どもたちが自分でやりたいことを選び、園庭でも自主的に練習を進める姿が見られて良かったと感じる。

・急な変更などもなく、以前までと変わるところも多くあったが無事実施できた。

・新たな保育活動としてのお寺めぐりの実践につながった。園内開催の行事の実践を通して子どもたちの本来の力が発揮された。

〇保護者や地域との連携が図られたか

・お寺めぐりなどで出かけた際に地域の方々とあいさつを交わす程度の関わりであった。地域のイベントや活動にも参加し、子どもたちに地域の良さを感じてもらえる機会を増やしたい。

・懇談で話す以外に、もう少し時間が確保できたら良かったように思う。

・行事のお手伝いをしてくださり助かった(おもちつきや他の行事でも)。

・未就園児教室等で地域の保護者と関わることが多くなった。

・父母の会と協力して進めることができていた。

・期間案などの指導計画には記述してあるが、小学生との交流の機会がなかった。

〇園の安全確認・危機管理体制が機能していたか

・防犯面での課題に気付きながら、すぐに配置の変更等(さすまたの配置など)ができていなかった。

・遊具など定期的な安全点検は行われていたが、日々、物・場所をすみずみまで確認できなかった。避難訓練では毎月、自分の命の守り方など子どもたちと話す良い機会となっていた。

・遊具の使い方やけがをしやすい場所を職員間で常に確認していた。

・管理者が動いてくれていた。

・園庭の遊具等の安全点検のみならず、園内についての安全点検が必要である。

4.子どもたちの育ちと成長

〇子どもたちの基本的生活習慣は定着したか

・担任の先生が大切にしていることを心掛けて関わることを大切にした上で、自身が気付いた生活面でのことを提案し、若干の改善ができた。

・基本的な生活習慣については日々の積み重ねの中で少しずつ身につけていく姿が見られた。子どもたちが自分でやろうとする意欲を大切にできるよう、なぜする必要があるのか今後も伝えながら関わっていきたい。

・1学期に基本的生活習慣は定着していたが、2学期以降、担任の変更、人数の増加により、片付けや身支度がおろそかになる所があったため、もう少しきちんと整えてあげられたらよかったと反省している。

・一人ひとり、初めの頃と比べて成長を感じる。

・基本的な生活習慣はどの学年も定着できたように思う。

・自らロッカーの整理や共有施設を片付ける姿がみられた。また体温調整を進んで行い、衣服の調整を行う園児が多い。

〇人間関係を築く力の育成ができたか

・クラスにはいろんな子どもがおり、それぞれに応じた関わりを大切にしてきたつもりだが、支援が必要な子どもに対して保育者が時間を多く割く場面もあり、他の子どもたちとの関わりやクラス全体への目配りが十分でなかったと感じることがあった。

・子どもたち自身での遊びの広がりや誘い合う姿が見られ、友だちとの遊びが広がっていたのは良かった。気持ちの伝え方や出し方をもっと丁寧に伝えられたらよかったと思う。

・言葉遣い(チクチク言葉とフワフワ言葉)について指導してから、意識して言葉を遣うようになり、子どもたちは自分を大切にする感情を育むとともに、他者との関わりにも配慮できるようになってきた。

・人間関係を築く育成とはどう進めることかという伝え方の勉強が不足していた。自分自身の伝え方等の勉強を進める。

・個人差はあるが、友だちのことを意識して遊ぶことや異年齢にも抵抗なく関われるように伝え、実現できた。

・グループ活動やクラス活動において、安心して発信できる場を意識していた。

〇自己表現や創造的活動の促進はできたか

・既製のおもちゃの環境で、ままごとや同じおもちゃを使う中で友だち同士の関わりが見られたが、一人でコツコツと楽しめる環境(おえかき、年間に応じた制作コーナー作り)を整える。

・部屋の環境構成が十分に工夫できず、子どもたちの表現の幅を広げる機会が限られてしまっていた。また、自己表現の活動が作品展や音楽発表会、和太鼓などの行事に向けたものに偏ってしまい、日常の中で自由に創造できる場や時間をもっと大切にすべきであったと感じる。

・できる限り自由にお絵かきやのり貼りができるようにし、絵の具も積極的に取り入れたが、コーナーを設置するまでには至らず、もっと経験を積ませてあげられたらよかったと思う。

・生活発表会の劇では、活動の中でもう少し子どもたちのアイデアを引き出せるところまで持っていけるよう、肯定的な声かけを心がけ、興味・関心を広げてから取り組むことで、活動への意欲や楽しみが自信につながった。

・表現することが好きなクラスであったため楽しんで取り組んでいたが、その分、普段の活動の中でより取り入れればよかった。

・制作等を積極的に行うことができていた。

〇運動・健康面の発達は促せたか

・運動面では体の動かし方だけでなく、「できるようになってきた」と自分の変化に気づく姿が見られた。健康面では、食材や食品の働きに興味を持ち、意識して食事をとろうとする様子も見られ始めた。一方で、食育においては栽培や調理などの体験を通じて食への関心や「育てられた!」の喜びを感じられる活動をもっと取り入れるべきであった。

・できるだけ外あそびや体操を取り入れ、体を動かす機会をつくった。また水分補給や体温調節を自身で意識できるように声かけを意識して行った。子どもたちに分かりやすいように視覚化できたらもっとよかったと思う。

・体育教室や走る遊びなどに抵抗がある子どもが多かったが、身体を動かす楽しさがわかり、自ら身体を動かせるようになった。

・外あそびでの広がりがもう少しあれば良かったと思う。

5.今後の改善・取り組み

〇今年度の成果

・複数担任、複数名で保育を行う時に、こまめに連携を取り、全体で保育を進めるという意識を持てた。

・自分でできることを進んで自分でする等の基本的な生活習慣が身についた。

・いろいろなことに挑戦して、頑張っている自分に気付ける子どもが増えていった。

・日々の遊びを通して子どもたち同士の関わりが増え、思いやりや協力の気持ちが育った。

・友だちのことを意識するようになったため、輪が広がった。

・保護者との関わり方も分かり、信頼関係を得られたことから連携もよりスムーズにできた。

・子どもたちへの声のかけ方、支援の仕方を学ぶことができた。

・SNSの発信や学級懇談会の中で、保護者に取り組み方やねらい、意図を伝えることで、園の方向性の理解が得られた。

〇来年度に向けた課題

・園内研修を行う機会が十分に得られなかった。定期的に、今園に必要なことを分析して必要な研修を取り入れる必要がある。

・お寺めぐりに行けたが、散歩として歩いて出かけることができなかった。地域とのつながりや、自分の住むところへの興味・関心を育めるよう、自分自身がイベント等を知るようにする。

・作業の効率化と可視化を図り、職員が働きやすく無駄なく動けるようにしたい。

・ねらいと育ちを意識した保育を考え、実行していく。

・職員間の情報共有、「声かけ」を大事にする。気付いた事は伝えていく。

・「丁寧な関わり」を、子どもに対しても、保護者や職員間でも大切に、意識して過ごす。

・就学に向けた知識を得て、保護者に的確に伝えられるようにする。

・園を知り、子どもたちを知った上で、子どもたちが自分自身でやってみようとする、チャレンジしようとする姿を見守り、励まし、できた時には共に喜ぶ。

以上、職員の声を踏まえ、課題点については速やかに是正に取り組み、園の安定経営と安全管理の強化に一層努めてまいります。

2025年6月

草津幼稚園

お寺めぐり(2025年5月22日)

昨年に引き続き今年度も始まったお寺めぐり、初回は年長組さんだけで園長先生のお寺「光明寺」へ行きました。

花まつり(2025年5月16日・17日)

5月16日は、前夜祭として提灯行列を行いました。

5月17日は花まつり本祭でした。希望者はお稚児さんの衣装をまとい、花まつりの法要を行いました。甘茶もいただきました!

入園式(2025年4月15日)

今年もたくさんのお友だちをお迎えしました!

卒園式(2025年3月14日)

たんぽぽ組の子どもたちが元気に巣立っていきました。

涅槃会(2025年2月14日)

涅槃会(ねはんえ)とは、仏教においてお釈迦様の命日を偲ぶ法要のことです。

お釈迦様がお亡くなりになったときのご様子が描かれた大きな涅槃図を見ながら、園長先生がわかりやすく解説をしました。

涅槃会は、お釈迦様の入滅を悲しむだけでなく、お釈迦様の教えを思い出し、日々の生活に生かすことを目的としています。

発表会(2025年2月13日、25日)

この日のために一生懸命練習した成果を、ご家族の皆さんに観ていただきました。

今年はクラス閉鎖の関係で、2月13日は、ひよこ組、ばら組、きく組、25日にはたんぽぽ組と日を分けての発表会となりました。

お魚解体ショー(2025年1月31日)

父母の会が開催してくださった、お魚の解体ショーが行われました。

なんと20kgのキハダマグロの登場に、子どもたちも保護者さんたちもびっくり!

お魚の命をいただいたことに「ありがとう」の気持ちを込めて、みんなで美味しくいただきました。

餅つき(2024年12月13日)

遠足(2024年12月10日)

バスに乗って、京都の水族館まで行ってきました。

音楽発表会(2024年12月6日)

成道会のあと、家族を招待して音楽発表会を開催しました。

今年は会場を少し手狭ではありますが、園内・音楽室に移しての開催になりました。

一所懸命練習した成果を、ご家族に見ていただきました。

成道会(2024年12月6日)

成道会とはお釈迦様が悟りを開かれた日に行われる法要です。

今年は会場を園内に変更して、成道会と発表会を分けて開催しました。

年長組 バス遠足(2024年11月6日)

大きなバスに乗って、比良げんき村へ遊びに行きました。

作品展(2024年11月1日・2日)

みんなで頑張って作った作品を、おうちの人たちに見てもらいました。

お寺めぐり(2024年10月28日)

恒例のお寺めぐり。近所の傳久寺さんにお参りに行きました。

芋ほり(2024年10月24日)

湖南農業高等学校の畑に行って、高校のお兄さん、お姉さんたちにお手伝いいただいていっぱい掘りました。

運動会(2024年10月19日)

今年は園庭で運動会!みんなとても頑張りました。

親子遠足(2024年9月6日)

おうちの人と一緒に楽しい親子遠足!守山のフルーツランドへ梨狩りに行ってきました。

和太鼓研修(2024年8月20日)

和太鼓研修を行い、太鼓の打ち方やいろいろなリズムパターンを学びました。

地蔵盆(2024年8月20日)

夏休みのお楽しみの地蔵盆!

今年はバルーンアートのお姉さんも登場!

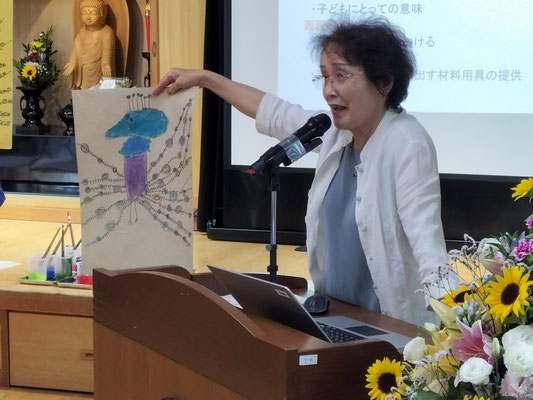

幼稚園研修会(2024年8月6日)

先生たちの研修会が、草津幼稚園で開催されました。

講師の先生をお招きし、滋賀県内のあちこちの先生たちが集まって『楽しい造形あそび』について勉強しました。

お楽しみ会(2024年7月30日)

夏休みのお楽しみ!

たんぽぽ夏まつり(2024年7月23日)

夏休みが始まると、恒例のたんぽぽ夏まつりです!

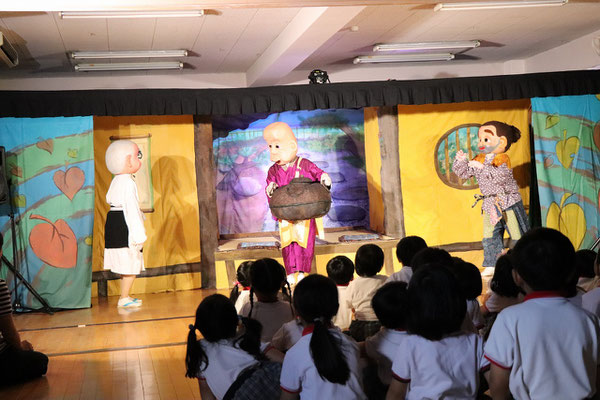

人形劇(2024年7月19日)

今年も大型人形劇の劇団バクさんに来ていただいて、「ぶんぶく茶釜」を演じていただきました。

たなばたまつり(2024年7月6日)

お家の人と一緒に、みんなで楽しく過ごしました。

水あそび(2024年7月5日)

今年も水あそびがとても楽しみな季節になりました。

花まつり(2024年5月18-19日)

花まつりの前夜祭と本祭を行いました。今年はお稚児さんにも変身!

【前夜祭(提灯行列)の様子】2024/5/18

【本祭(お稚児さん)の様子】2024/5/19

ひよこキッズ、施設開放スタート(2024年5月)

今年始めてのチャレンジ、未就園児教室の「ひよこキッズ」と「施設開放」をスタートさせました。

両方とも多くのご参加で、大変賑やかに楽しく行うことができました。

【ひよこキッズの様子】2024/5/15

【施設開放の様子】2024/5/25

入園式(2024年4月15日)

今年もたくさんのお友達をお迎えしました。

卒園式(2024年3月15日)

みんな元気で巣立っていきました。

がんばりまめの杜(2024年3月4日)

楽しい遠足で「がんばりまめの杜」に行ってきました。

鼓隊練習(2024年3月)

憧れだった鼓隊用の太鼓を着けて、みんなで鳴らしてみたよ。

発表会(2024年2月15日(ひよこ、ばら、たんぽぽ)、20日(きく))

この日のために一生懸命練習した成果を、ご家族の皆さんに観ていただきました。

【ひよこ組】

【ばら組】

【きく組】

【たんぽぽ組】

まめまき(2024年2月2日)

今年も節分で豆まきをして、病や災いを祓うように願いました。

たんぽぽ遠足(2024年1月25日)

幼稚園の思い出に、たんぽぽ組で大津市科学館まで遠足に出かけました。

たこあげ(2024年1月12日)

この日は園外にお出かけして、たこあげを楽しみました。

お茶のおけいこ(2024年1月)

茶道体験を通して、心の落ち着きや美しい心遣いを育みます。

お正月あそび(2024年1月)

今年もかるた取りやこま回しなどで遊びました。

成道会(2023年12月8日)

今年は会場を草津アミカホールに変更して開催しました。

たんぽぽ組が直前に学級閉鎖になるなど、大変なハプニングもありましたが、みんな頑張って最高のパフォーマンスを披露することができました。

保護者様方よりも、お喜びや感動のご意見が多数で、私達職員一同もますますの励みになり、これからも頑張ってまいります。

もちつき(2023年12月1日)

今年もお正月に備えてみんなで元気にお餅をつきました。